阿姜巴山

Ajahn Prasan Bhuddhakulsomsiri

2019年12月27日C|第十二屆泰國四念處禪修課程

課程翻譯|坤能

聽錄、整理|靜慮林

補充上一堂課的譬喻:

善業譬如一部車,我們不斷地往前駕駛。惡業譬如後面尾隨的另一部車,不斷地追趕上我們。何時我們停止行善,惡業就會追趕上來。如果我們不斷地行善,善業之車就會不斷地往前奔馳,但哪段時間我們的煩惱厚重,造作惡業,善業之車的行駛速度便會緩慢。

然而,惡業之車有業力為驅動,它持之以恆地保持原速奔馳,何時我們停止駕駛善業之車,惡業之車便會追趕上來。因此,我們需不斷地添滿油,也就是——持續地行善造福,然後拼命地往前駕駛。切勿停止,不能停歇,何時停止駕駛,後面的車子便會追趕上來。直至某一點,我們的善德已足夠,全然超越了界線,某些惡業就會成為「無效業」,再也追趕不上我們了。

———————–

頂禮各位法師、各位同修,大家好。

剛才一小時用餐,還剩些許時間。

大家開的是哪一部車子?是前面那一部車子開得較多?或是後面那一部車子開得較多?當我們行善時,前面那一部車子則開得較多一些;當我們的心造作不善,則正為後面那一部車子踩油門。

心跳進所緣,觀禪便消失

昨天提及「刻意修行」,老師告訴大家(起步修行時)必須有「刻意」。在刻意之後,便會刻意地想覺知得更清楚。何時刻意地想覺知清楚,心的正常狀況就會——跑過去找境界(sabhāva)。我們需及時地知道「心跑過去找境界」。當心跑去找境界時,心並沒有安住,心跑去看境界了。我們僅需觀察,不必拉心(回來)。

我們需慢慢地學習,直至了知——當看到各種狀態時,心的常態就是跑到那個狀態上。於是,看到境界,便會浸泡在那個境界裡。當心浸泡在境界裡時,那屬於奢摩他的修行,即:止禪,也就是——心浸泡在所緣裡。當心跑去找境界時,「觀禪」即不存在。

「刻意地觀境界」,由於這個狀態我們從未見過,隨著大家的心沒有安住,於是心便會跑過去。我們需認識這個狀態,持續不斷地觀察,別拉心,僅需看到「心跑了」即可。

事實上,每一個人的心,幾乎不斷地跑動——跑去看圖像、跑去聽聲音、跑去聞氣味,跑去嚐味道……在用餐的時候,無論飯菜是否可口,心都會跑到(舌頭)附近。明天用餐時,可觀察——當舌頭嚐味道時,心在舌頭這一處,否則便無法了知食物的味道。

心離開基地,浸泡在(舌頭)這一處,那是為了品嚐食物的味道——酸、甜、苦……那一刻,心已跳進去,跳進味道裡;何時心浸泡在外在的圖像,那一刻,心已跳進該圖像裡……何時我們觀境界——「心跑掉」、「心浸泡在某個境界裡」,那一刻,心已跳到那個境界裡。

若我們觀察且意識到,當我們以寫字(訓練修行)時,書寫「無常、苦、無我」……當書寫之時,某些片段,心便會跑過去浸泡在紙上、浸泡在所看到的圖像或文字上。無論如何,心已經往外送了,那即是「跳進去」的狀態。

當心跳進去浸泡在所緣裡,心便會接觸該所緣。那時「佛教的禪定」,也就是「用以開發智慧的觀禪」便會消失。

事實上,從早到晚,從一睜開眼至睡著,「不安住的心」便會跑到某一點上。當看的時候,心便會浸泡在所緣裡,一旦浸泡得久一些,心便會往外送,並卡在外面。

比如,開車或手機玩得久一些,玩電腦或是看電視……我們的心便會跑過去浸泡在屏幕裡。當開車的時候,心必須跑過去(阿姜巴山演示),一旦下車,心便沒有歸位。

我們需認識如此的狀態,學法並非學習其他的事物,而是學習自己的身與心。「往外送的心」屬於心的某一種狀態,那是無法阻止的。由於我們並非阿那含聖者,於是心便會跑去看色、看圖像……若是阿那含聖者,心便再也不會跑到圖像裡……因為阿那含聖者的禪定已圓滿。

而我們呢?我們的禪定並不圓滿,心必然會跑動。我們的職責是——及時地知道「心跑了」、及時地知道「心往外送了」、及時地知道「心跳到所緣裡」,跳到色、身、香、味、觸裡……或當我們「想」時,心便會跳到念頭裡。當心跳到念頭裡時,念頭就會變得明顯,心便會浸泡在念頭的世界……

如此「及時地知道」,我們的禪定便會越來越好,心就會越來越安住。當我們學習時,以如此的方式學習——一次一些許。若(一次)學習很多、學習好幾項內容,我們的心是接受不了的。

我們也必須具備一定程度的寧靜與禪定,方才能聽聞關於「看境界」的教導。比如中午之前,大家的心無法聞法。為什麼?因為心沒有力量,心需要休息。那時,無論教導什麼內容,大家都聽不進,因為心只想休息。

事實上,(心)平常就是如此的,那避免不了,也阻止不了。我們無法命令心——現在開始接受法,抑或去休息,我們無法控制。

觀察到了嗎?我們已聞法好幾天。某些天,心聚精會神地接受法;某些天,我們接收法流、接收法的力量,具有快樂、寧靜。那之後,我們的心又對「法」不感興趣,心跑去休息了。

每個人的狀況不同,當心跑去休息時,我們僅需知道「當下心跑去休息了」。有覺性(sati),覺知自己,無需激勵心一直聞法。到了合適的時間,哪些法(與我們的心)恰好合適時,心便會自己清醒過來接受法,自然聽聞那些法。

心的自然狀況便是如此,因為真正學法的人,是「心」而不是「我」。我們刻意聞法,心卻沒有聽聞;我們刻意讓心善,心卻不善……如此的「法」不斷現身,宣說——這顆心並不在我們的掌控範圍內,這顆心不是「我」,這顆心是自行運作的。

或許我們有充分的理由——何事應做,何事不應做;應想好的、說好的、做好的,然而心並不會相信。心想壞的、說壞的、做壞的……我們慢慢地如此照見。

心被各種造作控制,則失去自由

若想抵達安全處,則需不斷地培養覺性,直至覺性的力量逐步提升,覺性頻繁地生起。持續不斷地及時知道各種造作,如此各式各樣的造作,無論好或壞,都無法控制心。

當不善控制心時,我們會如何?我們便會破戒、行惡。當信心控制心時,會發生什麼?我們便會拼命地做功德,無論擁有什麼,全都會佈施出去,對嗎?信心控制了心。若問:「這樣可好?」好,這是善行。然而信心過多,則無智慧,對於「應做多少,適合做至何種程度」的理性便會消失。剩下的僅是——想做得更多,而拼命地做。

當我們可憐他人時,「悲憫」控制了我們的心,我們沒有覺性、沒有智慧看到——「悲憫」也是心造作出來的境界,它是被心覺知的對象。若如此看見,「悲憫」便無法控制我們的心。

(當悲憫控制了心)那時候,我們全力以赴地幫助別人,無論多少錢都能給予,並且接受對方所有的要求,事後卻撫摸自己的傷口。當事過境遷,「悲憫」已沒控制心了,便會覺得——剛才給予得過多。如此的情況也存在,是真的!「剛才真不該給予承諾!」……為何發生如此的狀況?因為那時「悲憫」極度強烈地控制了心,心並不自由自在,當下沒有覺性、沒有智慧。

當各式各樣的感覺控制心時,心是有「痴」的,即使善法強烈地控制心,心亦有「痴」。當心被控制時,做任何事皆不理智。當貪欲控制心時,舉目所見皆好。對於自己喜歡的人,便看不到他的弱點。即使他說壞的、做壞的、想壞的,我們都有理由及藉口,認為他應該這麼做。事實上,那全是煩惱雜染的藉口。為什麼?因為那一刻,我們存有偏見,煩惱控制了心,偏見又添貪欲……那是夾雜著貪欲的偏心。

比如,好些人已成家,感覺到了嗎?當(自己與妻子或丈夫)在一起時,貪欲並沒有一直控制自己的心,並不像剛談戀愛之時。熱戀時,任何事物皆好。然而真正走在一起了,由於確定了關係,貪欲便不會一直控制心,因為所有的一切,全都生了就滅。

一旦貪欲沒有控制心,心是自由自在的,有覺性、有智慧,便會開始看見對方的許多缺點。那時,為時已晚啦!(大眾笑)已幫不上忙了,對嗎?為什麼?因為一切眾生皆隨業流轉。

當尚未遇見事情時,我們未將覺性訓練好,沒播種善因。時間已至,則須接受相應的結果。由於偷懶,惡業現前而須遇見此人,其實對方是自己的冤情債主,若在一起,必將終身倒霉。然而業報現前,每一次遇見對方,每一次倒霉……每一次遇見,覺得對方的身體散發香氣……在相愛之時,看到世間皆佈滿了玫瑰色彩,舉目所見皆好。

然而,到了某一點,當我們不再喜歡對方,那時無論對方做些什麼,我們皆認為不好。即使他做了好事,我們亦覺得不好。當他做得好時,便懷疑:「誒!他這麼做,是否為了討好我?是否背後暗藏什麼?」當(熱戀)時,被女人所欺騙,並沒聯想到她種種的所作所為,是為了欺騙自己,或捅自己一刀,「她是為了欺騙自己」……那時並未作此想,對嗎?當女人追求男人,或男人追求女人時,皆是如此的狀態,兩者都被貪心控制了心,眼前一抹黑。那是惡業現前的時候,那是事實。

有些人十分富有,然而他的妻子具有貧窮的業報,一旦與「必然貧窮」的對象結婚,必然也會貧困,因為他的妻子曾造作的業,所導致的結果是——終身貧窮。倘若我們獨處,便無須背負她的業報。意識到嗎?如果我們與「終身貧窮的人」過日子,那會發生什麼?(大眾笑)

一切眾生皆隨業流轉,(每一個人所接受的果報)在業報面前是相匹配的,一切皆是公平的。不知該如何訴說了,僅是大家看不出來。所有的一切,在業報面前皆是公平的。

我們每一次失誤,也就是——被煩惱控制心,被貪欲控制心、被瞋心控制心……當瞋心控制心時,舉目所見皆不好,即使對方出於善心提醒我們,我們亦不喜歡。此乃沒有覺性,沒有智慧。為什麼?因為那一刻,煩惱控制了心。有時貪心控制了心,有時瞋心控制了心,有時恐懼控制了心……有時基於恐懼,覺得不好意思,而必須這麼做、那麼做……事實上,不應該做。

有時因為自己的愚痴,不具備覺性與智慧,不了解(實相),不如實看見各種境界,因此,看到不漂亮的事物,誤以為是漂亮的;看到無常的事物,誤以為是恆常的;看到苦的事物,誤以為是快樂的;看到無法掌控、不是「我」的事物,誤認為是「我」、「我的」。

如其本來面目地看到世間,便不會被世間所欺騙

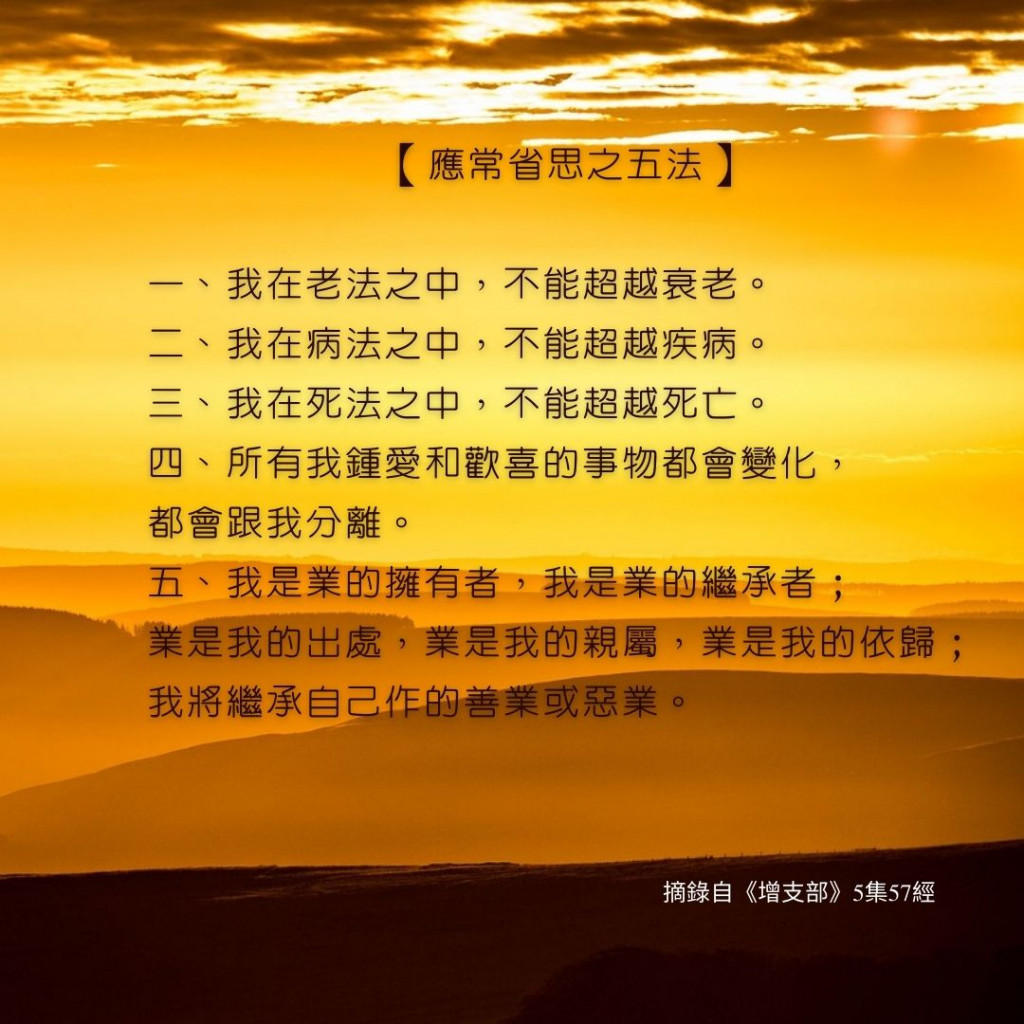

我們剛才思維的內容——老、病及死亡,那是自然的事情。以大屏幕投放「常應省思之五法」給大家看,至於大家是否念出聲音,並沒有關係。但須細細體會、反覆咀嚼內容,而不僅僅只是閱讀。文字的展示,是為了讓大家好好地品味生命的實相。

好好地省思,我們必然會與自己所愛的事物分離。假設今日是我們碰到自己所愛之人的第一天,已分開好幾世,今日一見面,覺得快樂,那尋覓及等待好幾世的人,今生終於見面了……但如果我們省思第四法——我們必然會與自己所愛的人分離,這是正常的事……今日的見面說明什麼?(大眾笑)說明這是「分離」的起點,未來必定會苦與傷心。

如果我們不去體會,便會誤認為所有一切皆好。文字的展示是為了讓大家體會與思維,是否念出聲音,那並沒有關係,但必須好好地體會,持續不斷地去觀。

有覺性、有智慧,無論任何感覺生起,那些感覺無論是貪、瞋、痴、愛、恨、妒忌、滿意、不滿意……全都只是被心觀察、被心覺知的對象。那些事物並不是「心」,那些事物是湧現出來的,隨著因緣而呈現出來的。

由於我們累積(隨眠煩惱),具有貪欲,因此碰觸喜歡的圖像,必然生起貪心。然而,我們並沒有感覺——自己當下被貪或煩惱控制了心,那樣的角度僅有些許區別。

慢慢地學習,有覺性、有智慧,持續不斷地修行。自己能否(從苦中)逃脫出來,未來的生命是苦或樂,自己才是真正的決策者。因此,大家需多自助。透過培養覺性,各種各樣的感覺便不會過於強烈,不會控制心,也不會讓我們眼前一抹黑,我們才能做真實的自己。

所有的一切,如其本來面目地看到它們,如此我們便不會被世間所欺騙,不會被各式各樣的人,做一些偽善之事來欺騙我們。他人對我們所做的一些好事,也許並非為了讓我們獲得快樂,也許是他正需要某些東西,好讓他自己獲得快樂。

何處有愛,何處就有苦

慢慢地觀察。這些內容,誰能幫助我們?如果我們沒有覺性,這說明什麼?何時沒有覺性,何時便疏忽大意。「覺性」與「不疏忽大意」是同一回事。與「覺性」相對的,即是「疏忽大意」。覺性是出口,因此,我們必須學習四念處。

佛陀開示:四念處是唯一路,只有這唯一的路,能帶領眾生脫離所有的苦。大家有因緣聽聞四念處,學習了則必須實踐。

我們為何苦?苦源於愚蠢、不聰明、不如實地看到世間。由於沒有如實地看到世間,不明白(世間),於是便會執著,誤以為世間有快樂,誤以為一切具有意義,因此便會執著、抓取。我們將自己的快樂寄托在那些沒有意義、無常、某一天終究會分離的事物上,如此必然會苦。我們將自己的快樂寄托在某人身上,事實上,每一個人都會變化,因此我們必然會苦。

無論我們得到什麼,同時都會得到負擔。切記!世間沒有什麼事物,是我們獲得之後,而不帶來負擔的。世間所有一切皆是相對的,何時獲得好處,同時也必然帶來壞處。世間不存在只有單一面向之事,除了超越世間,也就是——佛法。

(佛法)具有快樂、恆常、不會變化、沒有主人、沒有任何實體、沒有苦。無論任何人為自己樹立「繼續在世間尋找快樂」的目標,他相等於樹立「繼續在世間尋找痛苦」為目標。因為世間的事物並不存在單一面向,沒有任何事物僅一味地帶來好處。

如何?今天的「法」好嗎?「法」十分簡短,為了讓大家的心可以吸收。讓心好好地體會,如此心方才會有快樂、有寧靜、有覺性、有智慧,生命才會樹立正確的目標。

切記!佛陀開示:有田,便會因田而苦;有牛,便會因牛而苦;有孩子,便會因孩子而苦;有車,便會因車而苦;有家,便會因家而苦;有愛人、配偶,便會因愛人、配偶而苦;有身,便會因身而苦;有心,便會因心而苦……

「擁有什麼,便會愛什麼」,這是正常、自然的。僅僅只是將筆記本分發給大家,讓大家書寫「無常、苦、無我」,這筆記本很快地便成為「我的」了。抓取的瞬間,便苦了,何況是執著於人,又怎能與之相提並論呢?

真理即是真理,從未改變。如此的真理是恆常的,沒有任何條件,一直都是如此保持,一直都是如此的,永遠不可能變化,沒有任何例外。

然而,我們的煩惱永遠都會有例外的藉口——因為這個原因,所以便是如此。但「法」沒有任何例外,比如:「何處有愛,何處就有苦」,這道理是恆常的,沒有何處的愛不苦。佛陀開示的哪個詞彙,便永遠都是那個詞彙,沒有任何例外。

觀察到了嗎?我們有極多的藉口和例外,比如「因為這樣,只有些許(煩惱),那無所謂」,因此願意開緣。然而那與「法」相違背,全是煩惱雜染的理由及藉口,全是魔王的理由和藉口。

沒有任何事物,超越省思第五法——我們有「業」,(一切)隨自己的業。「業」是造就結果者,因為有「業」,所以才會出生。「業」總是隨身,「業」是我們的靠山。我們的所作所為,無論善業或惡業,自己永遠是它的繼承者,自己必然會接受相應的果報。「業」是無比殊勝的,世間最爲殊勝、最爲神奇、超越所有殊勝的,即是「業」。

法不從外求,就在自己的身心

看到法的例子嗎?相同的法,其細膩的程度不同。禪修課程首日,老師讓大家省思——老是正常的、生病是正常的、死亡是正常的、與自己所愛的事物分離是正常的、思維業報。禪修課程首日,老師教導如此之法,今日老師亦教導如此之法,這即是「法」的神奇之處。

大概看到輪廓嗎?「法」超越自己用念頭去詮釋,因為每一個人所想的每一件事,僅透過自己的人生經驗做注解,從煩惱的角度作思維。然而,「法」乃從純凈無染的心田而流淌出來,從全然沒有煩惱雜染的佛陀心田而流淌出來。

大家透過大腦思維的「法」,乃基於煩惱而思維出來的。而真正的「法」,聽聞之後,心便會寧靜、具有力量、寂靜、智慧,讓我們從世間的執著及抓取中慢慢地鬆脫出來。「法」為我們的心鋪陳一條道路,讓我們能如實地看到世間。

若想尋找「法」,不必往外尋覓。法並不在隆波之處、不在寺廟,亦不在禪修課程上。「法」就在自己的身與心。有覺性,有正確的禪定,去認識與了解(身心),就在自己的身心上探索。那些超越自己身心之外,全是外在的法、外在的事物,並不是我們(自己)。

因此,四念處的目標即是——學習及了解自己的名色、身心。僅僅侷限於此,而非其他事物。為什麼?因為自己的名色、身心本身就是苦。

「苦」必須知道,需往何處知道?必須知道自己的名色、身心,也就是——必須修習四念處。

因此,若有任何人宣說他正在修習四念處,那人正在「知苦」,正在修習四聖諦的第一諦,也就是「知苦」。無論何時,若能徹底地知苦,便會斷苦因,清楚地照見涅槃,聖道就會自行圓滿。

因此,四念處是唯一路,唯一首席之路,唯一帶領眾生離苦之路。除此之外,沒有其他的道路,也沒有比這更好的路了。

如果我們了知四念處是唯一帶領自己離苦的路,接下來我們就有職責去了解——應如何正確地修習四念處?一旦明白修習四念處的正確方法,我們就須更多地用功。

在禪修課程所教導的一切,並未超越此範疇,沒有超越「知苦」的方法,沒有超越修習四念處。禪修課程的教導,關乎覺性、正確的禪定、知苦……僅是所使用的語言,會隨著聽眾的心靈水平而不斷地變化……某些片段較為粗糙,某些片段則較為細膩。

由於禪堂內的人,心靈水平不盡相同,福報、波羅蜜亦有差異,每一天心呈現的狀態皆不同——某些天,心散亂;某些天,心與自己在一起;某些天,煩惱雜染極度厚重;某些天,煩惱雜染較為淡薄……由此,我們所聽到的法,便會隨著聽眾的心靈水平而產生變化。

僅此,就是這些。如何?「法」好嗎?今生能聽聞如此一回合之「法」,已是極大的福報。

(完結)

靜慮林聽錄組聲明:

靜慮林聽錄組聲明:

本文內容是根據禪修課程視頻聽錄、整理而成,文字未經課程老師及譯者審校,若內容有任何疏失,皆歸咎於聽錄、整理者的責任與過失。若有疏失之處,請以泰文的開示為準。

完整開示|音頻來源:禪窗

完整開示視頻

《應常省思之事經》Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭhāna Sutta

《增支部》5集57經

中譯|蕭式球

「比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,都應時常反思五個地方。是哪五個地方呢?

比丘們,應時常反思:『我在老法之中,不能超越衰老。』

比丘們,應時常反思:『我在病法之中,不能超越疾病。』

比丘們,應時常反思:『我在死法之中,不能超越死亡。』

比丘們,應時常反思:『所有我鍾愛和歡喜的事物都會變化,都會跟我分離。』

比丘們,應時常反思:『我是業的擁有者,我是業的繼承者;業是我的出處,業是我的親屬,業是我的依歸;我將繼承自己作的善業或惡業。』

比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,時常反思:『我在老法之中,不能超越衰老。』在這個地方作反思能帶來什麼得益呢?

比丘們,有些青春的眾生有青春的驕逸,他們由於驕慢與迷醉而做出身、口、意惡行。若他們時常反思:『我在老法之中,不能超越衰老。』所有青春的驕逸都會斷除或減薄。比丘們,在這個地方作反思能帶來這種得益。

比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,時常反思:『我在病法之中,不能超越疾病。』在這個地方作反思能帶來什麼得益呢?

比丘們,有些健康的眾生有健康的驕逸,他們由於驕慢與迷醉而做出身、口、意惡行。若他們時常反思:『我在病法之中,不能超越疾病。』所有健康的驕逸都會斷除或減薄。比丘們,在這個地方作反思能帶來這種得益。

比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,時常反思:『我在死法之中,不能超越死亡。』在這個地方作反思能帶來什麼得益呢?

比丘們,有些生存的眾生有生存的驕逸,他們由於驕慢與迷醉而做出身、口、意惡行。若他們時常反思:『我在死法之中,不能超越死亡。』所有生存的驕逸都會斷除或減薄。比丘們,在這個地方作反思能帶來這種得益。

比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,時常反思:『所有我鍾愛和歡喜的事物都會變化,都會跟我分離。』在這個地方作反思能帶來什麼得益呢?

比丘們,有些眾生愛著鍾愛的事物,他們由於愛著鍾愛的事物而做出身、口、意惡行。若他們時常反思:『所有我鍾愛和歡喜的事物都會變化,都會跟我分離。』所有對鍾愛事物的愛著都會斷除或減薄。比丘們,在這個地方作反思能帶來這種得益。

比丘們,不論男或女、不論在家人或出家人,時常反思:『我是業的擁有者,我是業的繼承者;業是我的出處,業是我的親屬,業是我的依歸;我將繼承自己作的善業或惡業。』在這個地方作反思能帶來什麼得益呢?

比丘們,有些眾生做出身、口、意惡行。若他們時常反思:『我是業的擁有者,我是業的繼承者;業是我的出處,業是我的親屬,業是我的依歸;我將繼承自己作的善業或惡業。』所有惡業都會斷除或減薄。比丘們,在這個地方作反思能帶來這種得益。

比丘們,如果一位多聞法義的聖弟子這樣反思:『不是只有我一個人在老法之中,不能超越衰老,而是所有眾生都是有來有去,有死有投生的;所有眾生都在老法之中,不能超越衰老。』他時常在這個地方作反思,能為他帶來正道;他習近正道、勤修正道,能斷除各種結縛,清除各種性向。

『不是只有我一個人在病法之中,不能超越疾病,而是所有眾生都是有來有去,有死有投生的;所有眾生都在病法之中,不能超越疾病。』他時常在這個地方作反思,能為他帶來正道;他習近正道、勤修正道,能斷除各種結縛,清除各種性向。

『不是只有我一個人在死法之中,不能超越死亡,而是所有眾生都是有來有去,有死有投生的;所有眾生都在死法之中,不能超越死亡。』他時常在這個地方作反思,能為他帶來正道;他習近正道、勤修正道,能斷除各種結縛,清除各種性向。

『不是只有我一個人跟鍾愛和歡喜的事物分離,而是所有眾生都是有來有去,有死有投生的;所有眾生鍾愛和歡喜的事物都會變化,都會跟所有眾生分離。』他時常在這個地方作反思,能為他帶來正道;他習近正道、勤修正道,能斷除各種結縛,清除各種性向。

『不是只有我一個人繼承自己作的善業或惡業,而是所有眾生都是有來有去,有死有投生的;所有眾生都是業的擁有者,所有眾生都是業的繼承者;業是所有眾生的出處,業是所有眾生的親屬,業是所有眾生的依歸;所有眾生都將繼承自己作的善業或惡業。』他時常在這個地方作反思,能為他帶來正道;他習近正道、勤修正道,能斷除各種結縛,清除各種性向。

「凡夫不能離,

老病死之法,

內心卻厭惡,

老病死之人。

那時我心想:

若心生厭惡,

老病死眾生。

如此實不應。

那時我已知,

應求滅依法。

青春與健康,

生存等驕逸,

一切皆降服,

出離求安穩。

那時我熱切,

尋求湼槃法。

五欲之享樂,

於我不適宜,

我已不退轉,

一心求梵行。」

Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭhāna Sutta

巴利原文 AN 5.57

“Pañcimāni, bhikkhave, ṭhānāni abhiṇhaṃ paccavekkhitabbāni itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. Katamāni pañca? ‘Jarādhammomhi, jaraṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. ‘Byādhidhammomhi, byādhiṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. ‘Maraṇadhammomhi, maraṇaṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. ‘Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā. ‘Kammassakomhi, kammadāyādo kammayoni kammabandhu kammapaṭisaraṇo. Yaṃ kammaṃ karissāmi– kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā– tassa dāyādo bhavissāmī’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Kiñca, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘jarādhammomhi, jaraṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā? Atthi, bhikkhave, sattānaṃ yobbane yobbanamado, yena madena mattā kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato yo yobbane yobbanamado so sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti. Idaṃ kho, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘jarādhammomhi, jaraṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Kiñca bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘byādhidhammomhi, byādhiṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā? Atthi, bhikkhave, sattānaṃ ārogye ārogyamado, yena madena mattā kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato yo ārogye ārogyamado so sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti. Idaṃ kho, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘byādhidhammomhi, byādhiṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Kiñca, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘maraṇadhammomhi, maraṇaṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā? Atthi, bhikkhave, sattānaṃ jīvite jīvitamado, yena madena mattā kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato yo jīvite jīvitamado so sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti. Idaṃ kho, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘maraṇadhammomhi, maraṇaṃ anatīto’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Kiñca, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā? Atthi, bhikkhave, sattānaṃ piyesu manāpesu yo chandarāgo yena rāgena rattā kāyena duccaritaṃ caranti, vācāya duccaritaṃ caranti, manasā duccaritaṃ caranti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato yo piyesu manāpesu chandarāgo so sabbaso vā pahīyati tanu vā pana hoti. Idaṃ kho, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Kiñca, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘kammassakomhi, kammadāyādo kammayoni kammabandhu kammapaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi– kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā– tassa dāyādo bhavissāmī’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā Atthi, bhikkhave, sattānaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ manoduccaritaṃ. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato sabbaso vā duccaritaṃ pahīyati tanu vā pana hoti. Idaṃ kho, bhikkhave, atthavasaṃ paṭicca ‘kammassakomhi, kammadāyādo kammayoni kammabandhu kammapaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi– kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā– tassa dāyādo bhavissāmī’ti abhiṇhaṃ paccavekkhitabbaṃ itthiyā vā purisena vā gahaṭṭhena vā pabbajitena vā.

“Sa kho so, bhikkhave, ariyasāvako iti paṭisañcikkhati – ‘na kho ahaññeveko jarādhammo jaraṃ anatīto, atha kho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā jarādhammā jaraṃ anatītā’ti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni sabbaso pahīyanti anusayā byantīhonti.

“Sa kho so, bhikkhave, ariyasāvako iti paṭisañcikkhati – ‘na kho ahaññeveko byādhidhammo byādhiṃ anatīto, atha kho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā byādhidhammā byādhiṃ anatītā’ti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni sabbaso pahīyanti, anusayā byantīhonti.

“Sa kho so, bhikkhave, ariyasāvako iti paṭisañcikkhati – ‘na kho ahaññeveko maraṇadhammo maraṇaṃ anatīto, atha kho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā maraṇadhammā maraṇaṃ anatītā’ti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni sabbaso pahīyanti, anusayā byantīhonti.

“Sa kho so, bhikkhave, ariyasāvako iti paṭisañcikkhati – ‘na kho mayhevekassa sabbehi piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo, atha kho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbesaṃ sattānaṃ piyehi manāpehi nānābhāvo vinābhāvo’ti. Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni sabbaso pahīyanti, anusayā byantīhonti.

“Sa kho so, bhikkhave, ariyasāvako iti paṭisañcikkhati – ‘na kho ahaññeveko kammassako kammadāyādo kammayoni kammabandhu kammappaṭisaraṇo, yaṃ kammaṃ karissāmi– kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā– tassa dāyādo bhavissāmi; atha kho yāvatā sattānaṃ āgati gati cuti upapatti sabbe sattā kammassakā kammadāyādā kammayoni kammabandhu kammappaṭisaraṇā, yaṃ kammaṃ karissanti– kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā– tassa dāyādā bhavissantī’ti Tassa taṃ ṭhānaṃ abhiṇhaṃ paccavekkhato maggo sañjāyati. So taṃ maggaṃ āsevati bhāveti bahulīkaroti. Tassa taṃ maggaṃ āsevato bhāvayato bahulīkaroto saṃyojanāni sabbaso pahīyanti, anusayā byantīhontī”ti.

“Byādhidhammā jarādhammā, atho maraṇadhammino;

Yathā dhammā tathā sattā, jigucchanti puthujjanā.

“Ahañce taṃ jiguccheyyaṃ, evaṃ dhammesu pāṇisu;

Na metaṃ patirūpassa, mama evaṃ vihārino.

“Sohaṃ evaṃ viharanto, ñatvā dhammaṃ nirūpadhiṃ;

Ārogye yobbanasmiñca, jīvitasmiñca ye madā.

“Sabbe made abhibhosmi, nekkhammaṃ daṭṭhu khemato.

Tassa me ahu ussāho, nibbānaṃ abhipassato.

“Nāhaṃ bhabbo etarahi, kāmāni paṭisevituṃ;

Anivatti bhavissāmi, brahmacariyaparāyaṇo”ti. Sattamaṃ.